Wohnhäuser und Siedlungen August 2005

Wohnsiedlungen gestern und heute

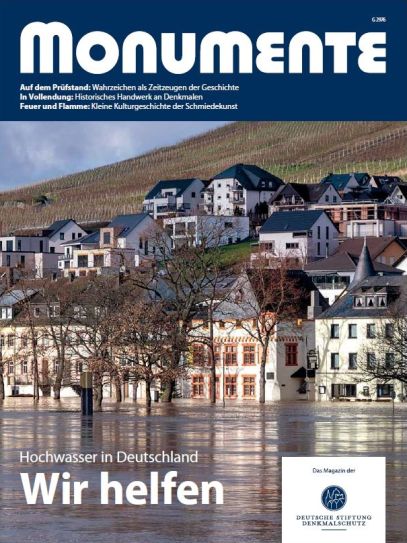

Wand an Wand

Meist muss man sie suchen - unter den Sehenswürdigkeiten einer Stadt stehen sie selten an erster Stelle. Touristen werden bei Stadtrundgängen vornehmlich zu prächtigen Burgen, Schlössern, Herrenhäusern und Palästen geführt. Doch unzweifelhaft gehören auch Siedlungen zur Geschichte des Wohnens.

Wohnsiedlungen wurden schon seit Jahrhunderten gebaut und haben in der Geschichte der Architektur und des Städtebaus ihren eigenen Platz. Schon im Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit war es nur den wohlhabenderen Bürgern und dem Adel möglich, sich ein eigenes Haus zu leisten. Viele Menschen wohnten zur Miete, nicht selten in dunklen und feuchten Kellerzimmern oder engen Wohnungen in Hinterhöfen. Einen hohen Stellenwert hatten für die ärmere Bevölkerung der Städte schon früh Lebensgemeinschaften oder kleine Siedlungen, die - durch kirchliche oder private Stiftungen ermöglicht - Armen und Bedürftigen ein Zuhause boten. Im Lübecker Aegidienhof etwa versorgten seit dem Ende des 13. Jahrhunderts halbklösterliche Frauengemeinschaften arme und alte Leute. Die Fuggerei in Augsburg errichtete der wohlhabende Handelsmann Jakob Fugger aus caritativen Impulsen.

Große Bedeutung für die Geschichte der Architektur erlangte die Wohnsiedlung im eigentlichen Sinne jedoch erst Ende des 19. Jahrhunderts mit der von England ausgehenden Idee der "Gartenstadt". Wieder spielten soziale Motive eine Rolle: Grüne Siedlungseinheiten an den Stadträndern in direkter Nähe zur Arbeitsstätte sollten der Wohnungsmisere in den Industriestädten Europas Abhilfe schaffen. In Dresden-Hellerau wurde diese Utopie ab 1902 verwirklicht, bedeutende Architekten der Zeit kamen zum Zuge. Einen glanzvollen Höhepunkt fand der Siedlungsbau bald darauf in den von sozial-reformerischen Ideen geprägten Siedlungen der Zwanziger Jahre. Der bedeutende Architekt Bruno Taut nahm damals in Berlin die führende Position in der Diskussion um die Reformierung des Städtebaus ein. Auch seine Waldsiedlung Onkel Toms Hütte in Zehlendorf zeigt: Seine Entwürfe sind kühn und orientieren sich gleichwohl eng an den Bedürfnissen der Bewohner. Verknüpft mit weiteren großen Namen wie O. R. Salvisberg, Hugo Häring oder Hans Scharoun, sollten diese Meisterleistungen des Neuen Bauens eine große Strahlkraft auf Architektur und Städtebau der nachfolgenden Generationen entfalten; sie gelten heute als "Siedlungen der Moderne" schlechthin.

Behütet aus sozialer Tradition: Der Aegidienhof in Lübeck

Der Aegidienhof mitten in der historischen Altstadt Lübecks ist seit Jahrhunderten ein Ort der sozialen Fürsorge, die während seiner langen Geschichte in vielfältigen Formen geübt wurde. Behütet fühlt man sich noch heute, wenn man auf dem annähernd geschlossenen Innenhof steht und sich über den Backsteinfassaden des Gebäudeensembles die imposante Silhouette der gotischen Aegidienkirche mit ihrem mächtigen, türkis patiniertem Kupferdach erhebt. Diese Geschlossenheit steht auf den ersten Blick im Gegensatz zu der Vielseitigkeit der Fassaden. Fast jedes der zwölf Gebäude des Aegidienhofs hat ein ganz eigenes Gesicht, geprägt durch die verschiedenen Entstehungszeiten in den vergangenen 700 Jahren. Die beiden ältesten Häuser, die Giebelhäuser an der St. Annen-Straße, gehen in ihren Ursprüngen auf die Zeit um 1300 zurück. Über die Jahrhunderte kamen die anderen Gebäude hinzu, die sich heute um den annähernd quadratischen Hof gruppieren. Einzig das heutige Gebäude 12 steht fast im Zentrum des Innenhofs.

Dass man sich als Besucher im Aegidienhof so wohl fühlt, liegt wohl daran, dass es den jetzigen Besitzern nicht nur architektonisch, sondern auch ideell gelungen ist, das verbindende Element dieser zwölf so verschiedenen Gebäude zu erhalten: den seit jeher sozialen Charakter der Gebäudenutzung. Nacheinander und manchmal gleichzeitig lebten hier seit Anbeginn halbklösterliche Frauengemeinschaften, unter denen die Beginen am bekanntesten sind. Es wurden Alte und Arme versorgt, Kranke gepflegt, und seit der Mitte des 16. Jahrhunderts fanden hier zahlreiche Waisenkinder ein Zuhause. Später konnten Obdach- und Arbeitslose an diesem Ort in eigens errichteten Werkstätten einer geregelten Beschäftigung nachgehen. In der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Gebäude Sitz des Lübecker Sozialamts.

1998 schließlich verlegte das Sozialamt seinen Sitz, so dass ein neues Nutzungskonzept für den Gebäudekomplex geschaffen werden musste. Ebenso schnell wie mutig gründeten Lübecker Bürgerinnen und Bürger, ein Planungsbüro und Architekten den Verein Aegidienhof e.V. und kauften die zwölf Häuser im Herbst 1999. Noch im selben Jahr begannen die umfangreichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die in den Häusern insgesamt 62 Wohnungen, Büros und Werkstätten und ein Café entstehen lassen sollten.

Die Geschichte des Gebäudeensembles berücksichtigend, waren die Ziele der Planungsgemeinschaft von vornherein vielschichtig: Individuelle Wohnkonzepte der Eigentümer sollten umgesetzt und Wohnen und Arbeiten an einem Ort verbunden werden. Auch sollte der zukünftige Aegidienhof trotz seiner baulichen Abgeschlossenheit mit der Nachbarschaft im Aegidienviertel verknüpft werden. Zudem fanden denkmalpflegerische Aspekte eine starke Berücksichtigung, unter anderem durch archäologische Untersuchungen, die einen für Lübeck einmaligen Kuppelofen im Keller eines der ältesten Gebäude zutage fördern sollten. Weitere Planungsschwerpunkte waren die Ökologie und die soziale Mischung der Bewohner, denen beispielsweise durch den Einbau eines modernen Blockheizkraftwerks und einer Staffelung der Ankaufspreise je nach Attraktivität des Wohnraums Rechnung getragen wurde. Schon kurz nach Beginn der Bauarbeiten bezogen die ersten Bewohner ihre Wohnungen, auch wenn die Umbauarbeiten noch nicht beendet waren. An allen Häusern waren die wesentlichen Baumaßnahmen 2002 bereits abge- schlossen und die begehrten Wohnungen von ihren neuen Besitzern und deren Mietern bezogen.

Heute, im Sommer 2005, stellt man erstaunt fest, dass so gut wie alle der unterschiedlichen Planungsvorgaben in die Realität umgesetzt werden konnten. Eine Besonderheit ist im Vergleich zu anderen Bauprojekten, dass nicht ein einzelnes Planungs- oder Architekturbüro hohe Maßstäbe beispielsweise in Bezug auf die soziale Nutzbarkeit oder denkmalpflegerische Aspekte gesetzt hat, sondern eine bunt zusammengesetzte Planungs- und Eigen- tümergemeinschaft. Dies hat auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz überzeugt, die 2002 die Baumaßnahmen am Aegidienhof mit rund 102.000 Euro förderte. Die Juroren des bundesweiten Wettbewerbs "Leben in historischen Innenstädten und Ortskernen - Zukunft für urbane Zentren und Räume" ehrten für dieses Projekt im Jahr 2002 nicht nur die Hansestadt Lübeck als Kommune, sondern auch ausnahmsweise den Verein Aegidienhof e. V. mit einer Goldplakette. In der Begründung heißt es, das Bauprojekt zeige auf beispielhafte Weise, wie in innerstädtischer Lage zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten in denkmalgeschützten Gebäuden möglich sein könne.

Täglich drei Gebete: Die Fuggerei in Augsburg

Eine wohltuende Ruhe empfängt den Besucher, sobald er seinen Fuß in die Gassen der Fuggerei setzt. Nur fünf Gehminuten von der lebhaften Innenstadt entfernt, ist die über Jahrhunderte gewachsene Augsburger Touristenattraktion ein überraschendes Refugium. In breiten Gassen, die auch heute noch erstaunlich großzügig wirken, geht man entlang an bescheidenen Reihenhäusern, alle identisch in Grundriss und Ausführung. Einziger Schmuck sind die Heiligenfiguren, die hier und da die Häuser zieren. Eine Mauer mit fünf Toren umschließt die Siedlung und macht sie zur Stadt in der Stadt. Vieles ist wie einst: Die Tore werden jede Nacht von einem Nachtwächter geschlossen. Nur auf Verlangen erhält man dann noch Einlass und muss einen kleinen Obulus an die Wache entrichten.

Die Fuggerei ist die älteste "Sozialsiedlung" Deutschlands, erbaut 1514 bis 1523 von Jakob Fugger dem Reichen. Dieser erwarb 1514 etliche Anwesen in der Jakobervorstadt Augsburgs, um auf einem Areal 53 einfach gehaltene Häuser im Renaissancestil mit jeweils zwei Wohnungen errichten zu lassen. Es gelang ihm durch kluges Wirtschaften, geschickte Kontaktpflege und Einflussnahme in der Politik großen Reichtum zu erlangen. Unter seiner Führung erreichte die Fuggersche Handelsgesellschaft bedeutende Erfolge. Doch Jakob der Reiche war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann und Bankier seiner Zeit, sondern auch ein religiöser Mensch. Der Gedanke, für die arme und notleidende Bevölkerung Verantwortung zu tragen und sich gleichzeitig einen Platz im Himmelreich zu sichern, veranlasste ihn zu seiner Stiftung, die in ihrer Gestalt an die niederländischen Beginenhöfe erinnert. Die Fuggerei wurde durch die Jahrhunderte hindurch erweitert. Ein Rückschlag bedeutete die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges, der die Hälfte der Fuggerhäuser in Schutt und Asche legte. Schon 1945 begann man mit dem Wiederaufbau. Heute umfasst die Siedlung 67 Häuser mit 140 Wohnungen.

Das Gefühl, mit dem Schritt durch eines der fünf Tore auch heute noch in eine längst vergangene Zeit einzutreten, speist sich nicht nur aus der altertümlichen Gasbeleuchtung der Gassen, der letzten Gasbeleuchtung in ganz Augsburg. Als Mietpreis, der seit der Festlegung durch Jakob Fugger gleich geblieben ist, zahlen die Bewohner auch heute den Wert eines Rheinischen Gulden pro Jahr. Außerdem unterstützen sie den Priester der St. Markus-Kirche mit einem symbolischen Betrag. Für ihren Lebensunterhalt sind die Bewohner seit dem Bau der Fuggerei selbst verantwortlich. Als Verpflichtung gilt ebenso, täglich drei Gebete "für Stifter und Wohltäter der Fuggerei" zu sprechen: das "Vater unser", das "Gegrüßet seist du, Maria" und das "Große Glaubensbekenntnis". Der Bauherr selbst ordnete es im Stiftungsbrief so an. Die Stiftung wird damals wie heute vom Fürstlich und Gräflich Fuggerschen Familienseniorat geführt und von einem Administrator verwaltet. Man legt auf die Einhaltung der Gebetspflichten großen Wert, auf eine Kontrolle wird jedoch verzichtet.

Wer wohnte hier einst, mag man sich fragen? Nur bedürftige Augsburger Bürger, die katholisch waren, konnten um Aufnahme bitten. Weber, Goldschmiede, Metzger und Schnapsbrenner richteten in ihren Wohnungen kleine Werkstätten ein, denn häufig blieben die Bewohner auch nach ihrer Aufnahme in die Fuggerei noch beruflich aktiv, soweit es ihnen möglich war. Die Vorgaben, die der Stiftungsbrief von 1521 in Bezug auf die Vergabe der Wohnungen macht, gelten bis heute. Im Unterschied zu vorigen Jahrhunderten, in denen viele Familien mit Kindern die Wohnungen zur Verfügung gestellt bekamen, ist die Fuggerei heute für viele ältere Menschen zum Zuhause geworden. Vielleicht auch deshalb wurde die Schule, die zum Viertel gehörte, geschlossen. Zur Zeit stehen auch einige Häuser leer. Bei ihnen steht eine Renovierung noch aus, denn das Geld fehlt. Einige der bewohnten Häuser sind ohne Bad und mit Ofenheizung ausgestattet, alle anderen bieten modernen Wohnkomfort.

Wer Lust hat, dem Wohnen vor fast 500 Jahren nachzuspüren, kann dies im Fuggerei-Museum tun. Das Haus Nr. 13 in der Mittleren Gasse der Siedlung zeigt eine Wohnung in ursprünglichem Zustand. Öffnungszeiten: Mai bis Oktober 9 bis 20 Uhr, November bis April: 9 - 18 Uhr.

Grün statt Stadt: Die Siedlung Dresden-Hellerau

Wohnen im Grünen, wo es genug Luft zum Atmen und Freiräume zum Entspannen gibt, welcher Städter wünscht sich das nicht? Wer heute nach Hellerau kommt, erlebt solch eine ruhige grüne Siedlung mit einfachen Reihenhäusern, aber auch großzügigen Einfamilienhäusern mit Garten. Da fällt es zunächst schwer zu glauben, dass den Ausschlag für den Bau dieses idyllischen Dresdner Vorortes vor rund hundert Jahren eine Fabrikanlage gab. Karl Schmidt, seit 1898 Besitzer einer Bau- und Möbelfabrik in Dresden, suchte 1906 ein geeignetes Grundstück für die Erweiterung seines Betriebs. Die Deutschen Werkstätten für Handwerkskunst, so der Name seiner florierenden Möbelfabrikation, zeichneten sich aus durch zeitgerechte und werkstofftreue Möbel, die mit maschineller Hilfe hergestellt wurden - bei hohem Qualitätsanspruch und Stilbewusstsein. Die neue Produktionsstätte Hellerau sollte auch Wohnmöglichkeiten für die Arbeiter und Angestellten bieten. Doch Karl Schmidt schwebte mehr vor als eine gewöhnliche Siedlung. Er gehörte zum Leitungskomitee der 1902 in Deutschland gegründeten "Gartenstadtgesellschaft" und wollte um seine neue Produktionsstätte eine Gartenstadt nach englischem Vorbild errichten.

Ähnliche Ideen hatte Ebenezer Howard, als er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sein Konzept "Garden Cities of Tomorrow" entwickelte. Menschlichere Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die Arbeiter zu schaffen und gleichzeitig die Probleme der sprunghaft wachsenden Großstädte zu lösen, das war das Anliegen des englischen Parlamentsstenografen. Die engen, dunklen, gleichförmigen und übervölkerten Arbeiterquartiere der englischen Großstädte vor Augen, die die industrielle Revolution im Laufe des 19. Jahrhunderts hervorgebracht hatte, entwickelte er ein Gegenmodell: Seine Vision war, im Umland der Großstädte kleinere Siedlungen zu gründen, die angenehme Wohnmöglichkeiten bieten sollten. Gleichzeitig sollte dort der Standort der Fabrik sein, so dass sich die Lebensbereiche Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erholung am gleichen Ort miteinander verbinden lassen. Eine aufgelockerte Bebauung, durchzogen mit Grünanlagen, stellte er sich für seine Siedlungen vor. Um Bodenspekulationen vorzubeugen und den Arbeitern die Pacht zu ermöglichen, bot sich die genossenschaftliche Verwaltung an.

Schon um die Jahrhundertwende griffen diese neuen Ideen auf andere Länder über, die so genannte "Gartenstadt-Bewegung" entstand. Die erste genossenschaftlich organisierte Gartenstadt, die in Deutschland errichtet wurde, war Dresden-Hellerau. Das passende Gelände für "seine Gartenstadt" fand Karl Schmidt an der Au am Heller, im Norden Dresdens in der Dresdner Heide. Für sein Vorhaben gewann er gleich mehrere bedeutende Architekten: Richard Riemerschmid, Heinrich Tessenow, Hermann Muthesius und Kurt Frick - ein Grund, warum Dresden-Hellerau so bekannt geworden ist.

Um kostengünstig bauen zu können, entwarf Riemerschmid, unter dessen Federführung der Gesamtbebauungsplan der Siedlung entstand, für die Mitarbeiter der Werkstätten 34 "Typenhäuser", die ersten typisierten Häuser in Deutschland: Er vereinheitlichte den Grundriss und auch die Fertigung von Ausbauteilen und produzierte sie in großer Stückzahl. Auf diese Weise versuchte er höchsten künstlerischen Anspruch kostengünstig umzusetzen. Außerdem stimmte er sich bei der Planung der Häuser mit den künftigen Nutzern ab und ging auf ihre persönlichen Bedürfnisse ein, auch dies eine Neuerung. Für die Arbeiter entwarf er ländliche Reihenhäuser, Tessenow und Muthesius bauten zweistöckige Bürgerhäuser und das Villenviertel, um auch wohlhabendere Kreise anzuziehen. Im Festspielhaus entstand eine musikalisch-rhythmische Bildungsanstalt unter der Leitung des Schweizer Musikpädagogen Jaques-Dalcroze. Hier machte sich, wie bei den anderen Schulen Helleraus auch, der reformpädagogische Ansatz bemerkbar. Zu den Festen der Bildungsanstalt, die sich später zu einem Zentrum für modernen Ausdruckstanz und Pantomime entwickelte, strömten Schriftsteller, Journalisten und Gäste aus dem In- und Ausland, unter ihnen Thomas Mann, Oskar Kokoschka und Stefan Zweig.

Wie sieht es hier heute aus? Die Nachfrage nach Wohnraum in Hellerau könnte kaum besser sein. Viele Häuser sind mittlerweile in Privatbesitz. Längst nicht mehr alle Einwohner verdienen ihren Lebensunterhalt bei den Deutschen Werkstätten, einige sind neu zugezogen, andere kommen wegen des besonderen Flairs und der angenehmen Bauweise der Siedlung. Wieder andere haben ihre Arbeit in der Fabrik beendet und sind im Ruhestand. Mitunter auch deshalb, weil nach der Wende ein drastischer Stellenabbau stattfand. Als Ausgleich richtete man Ateliers ein.

Kritische Stimmen sehen Hellerau heute vornehmlich als begehrte Wohnlage am Stadtrand - von Gemeinsinn und Sozialreform sei nur noch wenig übrig. Nachdem die Gebäude um den Markt renoviert sind, versucht man das Festspielhaus wieder als Arbeits- und Auftrittsraum für Künstler aller Genres zu etablieren. Das Haus hat eine bewegte Nutzungsgeschichte hinter sich. Nacheinander diente es im Ersten Weltkrieg als Lazarett, ab 1938 als Ausbildungsstätte der Polizei. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schließlich übernimmt die Rote Armee das Gebäude. Schon 1979 stellte man die gesamte Siedlung unter Denkmalschutz. Viel Nutzen hat Hellerau davon nicht gehabt. Das Material fehlte, mit dessen Hilfe man die Häuser denkmalschutzgerecht hätte in Schuss halten können. So wurde dann doch vieles verwendet, was nicht dem Originalzustand entsprach.

Einige wenige Häuser wirken noch heute grau und vernachlässigt. Den Charakter eines eindrucksvollen Ensembles stört dies kaum, zumal viele Häuser mittels denkmalgerechter Sanierungsarbeiten in altem Glanz erstrahlen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat sich an der Sanierung des Festspielhauses mit rund 255.000 Euro und des Pförtnerhauses der Deutschen Werkstätten mit 22.700 Euro beteiligt. Doch es bleibt immer noch genug zu tun, um einer der bedeutendsten Gartenstädte Deutschlands wieder zu neuer Blüte zu verhelfen.

Dächerkrieg zwischen alten Bäumen: Die Siedlung "Onkel Toms Hütte" in Berlin

Als der Architekt Bruno Taut am südlichen Rand Berlins 1926 mit dem Bau einer Großsiedlung beginnt, hat er keinen leichten Stand. Die Zehlendorfer Bürger samt Bezirksverwaltung sind über die Architektur des Reformarchitekten erzürnt. Sie empfinden die neuartige Bauweise als Ruck "nach links" und befürchten eine Abwertung ihres Wohngebietes durch den Zuzug ärmerer Leute. Ein Schock sind aber auch die leuchtenden Farben der Fassaden, ihre Gestaltung in strengen Geraden ohne Zierwerk. Direkt an die neue Siedlung grenzt die "Fischtalsiedlung", die das Bezirksamt ebenfalls genehmigt hat. Diese missfällt wiederum den Taut-Anhängern. Obwohl auch hier namhafte Architekten wie Walter Gropius beteiligt sind, verärgert sie die Gestaltung eines Teils der Häuser, die sie - mit steilem Dach, gewölbten Tür- und Fensterstürzen und geschmiedeten Gittern ausgestattet - als traditionell empfinden. Die Auseinandersetzungen um das zeitgemäße Bauen im Berliner Süden sind als "Zehlendorfer Dächerkrieg" in die Architekturgeschichte eingegangen.

Das tägliche Umfeld für den Menschen des Industriezeitalters neu zu gestalten, Architektur und Lebensform zu einer neuen Wohnkultur zusammenzuführen, dies hatte Taut bei allen Vorhaben als Ziel vor Augen. Die Onkel-Tom-Siedlung, die den Namen eines gleichnamigen Ausflugslokal im Grunewald erhielt, plante er gemeinsam mit Otto Rudolf Salvisberg und Hugo Häring. Dabei legte er großen Wert darauf, den Baumbestand des Grunewalds so weit wie möglich zu erhalten. Regellos verteilte Birken und dunkle Kiefern lockern von Anfang an die Häuserzeilen seiner Siedlung auf.

Sowohl der Baumbestand als auch die lebendige Farbigkeit der Häuser sind für viele heutige Bewohner der 1931/32 fertiggestellten Siedlung ein Grund, hier gern zu wohnen. Viele Architekten und Familien hat es hierhergezogen. Spaziert man durch die Siedlung, so bestechen noch immer die leuchtenden Farben der Fassaden. Besonders der nördliche Teil der Siedlung wirkt sehr bunt, was ihr im Volksmund bald den Namen "Papageiensiedlung" oder "Farbentopf" einbrachte. Bei der Farbgebung setzte Taut auf eine eigene Theorie. Es ging ihm dabei nicht allein um ästhetische Bedürfnisse, sondern darum, die grauen Mietskasernen und dunklen Hinterhöfe durch eine freundlichere Art des Bauens abzulösen. So benutzte er warmes bräunliches Rot für die Westseiten der Wohnstraßen und ein kühles Grün für die Ostseiten. Die unterschiedliche Farbe des Sonnenlichtes je nach Tageszeit sollte sich darin spiegeln. Der Mauerstreifen des Dachbodens wurde weiß oder gelb abgesetzt. Hinzu kommen leuchtendes Rotviolett und für die Geschossbauten und die Eckhäuser der Reihenhauszeilen Knallblau. Kleine Farbdetails sorgen für Abwechslung, etwa die Haustüren, Fensterrahmen und Handläufe an den Treppenstufen zu den Eingängen. Im östlichen und südlichen Teil gaben Hugo Häring und Otto Rudolf Salvisberg den Gebäuden eine "gemäßigte" Farbigkeit.

Bei der Errichtung der Siedlung sorgte vor allem die 400 Meter lange Häuserzeile an der Argentinischen Allee mit 438 Wohnungen für Aufsehen. An keiner Stelle kann man den im Bogen angelegten Geschossbau, der als "Peitschenknall" bekannt wurde, in seiner Gesamtheit überblicken. Daneben prägen vor allem Reihenhäuser die Onkel-Tom-Siedlung, die Anklänge an die Architektur des Bauhauses zeigen. Die Häuser sind nur fünf Meter breit, dreigeschossig und haben ein Flachdach. Bei den kleinen Grundstücken ist ein Schwätzchen über den Gartenzaun fast unvermeidlich. Man kennt sich. Die geringe Fluktuation in der Onkel-Tom-Siedlung trägt dazu bei: Wer hier ein Zuhause gefunden hat, bleibt. Gründe dafür gibt es genug: Die Terrassen sind abgeschirmt von Nachbars neugierigen Blicken. Und Kinder können auf den ruhigen Straßen ungestörter spielen als anderswo. Geschäfte gibt es hier nicht - die Siedlung ist eine reine Wohnsiedlung. Die Nähe zur Innenstadt macht das wieder wett, die U-Bahn fährt zum KaDeWe nur 20 Minuten.

Erst in den letzten Jahrzehnten legte man auf die ursprüngliche Charakteristik der Häuser wieder größeren Wert. 1970 hatten die Küchenfenster der Reihenhäuser zu 40 Prozent ihre originale Form und zu 80 Prozent ihre originale Dreifarbigkeit verloren. Auch den "Sommerraum", die glasüberdachte Terrasse, bauten viele zu einem zusätzlichen Wohnraum um. In den 1990er Jahren wurde die Siedlung unter Denkmalschutz gestellt. Mittlerweile renovieren viele Bewohner ihre Häuser im Sinne einer erhaltenden Erneuerung nach Originaldokumenten. Bei einigen hat die ursprüngliche Farbigkeit sogar im Innern ihrer Häuser erneut Einzug gehalten: Ein blaues Schlafzimmer und ein rotes Esszimmer sind heute wieder "in".

Hanna Hilger/Carolin Kolhoff/Carolin Poeplau

Kopfgrafiken: Fuggerei in Augsburg (l., Foto: ML Preiss) und Aegidienhof in Lübeck (r., Foto: steffens meyer franck architekten)

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

-

Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.

-

Otto Bartning und seine Kirchen 09.03.2016 Bartning Kirchen Spiritualität in Serie

Otto Bartning gehört zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wegweisend sind seine Raumschöpfungen im Bereich des protestantischen Kirchenbaus.

-

Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.

Service

Newsletter

Lassen Sie sich per E-Mail informieren,

wenn eine neue Ausgabe von Monumente

Online erscheint.

Spenden für Denkmale

Auch kleinste Beträge zählen!

Lesen Sie 1 Kommentar anderer Leser

-

Friederike Maier schrieb am 21.03.2016 19:14 Uhr

Friederike Maier schrieb am 21.03.2016 19:14 Uhreine kleine korrektur zum abschnitt über die onkel-tom-siedlung: es gibt dort geschäfte, sie sind in der ladenstraße, direkt in den u-bahnhof integriert und wurden ebenfalls so geplant, dass die bewohnerinnen und bewohner kurze wege haben. daneben gibt es einen waschsalon und ein kino. vermutlich war die ladenstraße die erste shopping-mall mit u-bahn anschluss in deutschland. auch heute noch gibt es alles, was man zum täglichen leben braucht in der ladenstraße. sie muss dennoch mit der konkurrenz durch große einkaufscenter kämpfen und sollte deswegen unbedingt erwähnt werden - denn sie ist ein stück lebensqualität für die siedlung.

Auf diesen Kommentar antworten

Schreiben Sie einen Kommentar!

Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten

© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn

Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz