Streiflichter Technik Menschen für Monumente Interviews und Statements Ausgabe Nummer April Jahr 2023 Denkmale A-Z P

Photovoltaik und Denkmalschutz

Hitzige Diskussion

Denkmalschutz ist Klimaschutz: Die Erhaltung des Baubestands hilft beim Ziel der Bundesregierung, bis 2045 klimaneutral zu werden. Aber: Nicht jedes Denkmal eignet sich für Solarenergie. Zum Verhältnis von Technologie und Denkmalschutz.

Lesen Sie auch unseren Artikel zu der Frage, warum Denkmalschutz nachhaltig ist.

Es gab ausgesprochen freundliche Tage in diesem Winter. Nicht selten schien fast überall in Deutschland die Sonne mehrere Stunden lang von einem blauen Himmel. Für die Stromproduktion werden das ertragreiche Tage gewesen sein. Ganz zu schweigen von den Wochen ungetrübten Sonnenscheins im vergangenen Sommer. Unter Umständen wie diesen erscheint es machbar, die von der Bundesregierung geforderten 80 Prozent Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien – Wind- und Wasserkraft, Biomasse und Photovoltaik – bis 2030 zu erreichen. Solaranlagen werden dabei eine bedeutende, nicht aber die einzige Rolle spielen, 215 Gigawatt sind das selbst gesteckte Ziel. Deshalb erhöht nicht nur die Bundesregierung den Druck auf Sonnenstrom von Dächern und Freiflächen. Grundsätzlich ist dem wenig entgegenzusetzen. Aber: Solange der Ausbau von Photovoltaik auf den großen Flächen so schleppend vorangeht, ist es nicht sinnvoll, für die oft kleinteiligen Dächer denkmalgeschützter Gebäude knappe Arbeitskraft und beschränkte Ressourcen zu binden. Ohnehin leisten Denkmale an sich schon ihren erheblichen Beitrag zum Klimaschutz.

Kühl kalkulieren

Klar ist: Regenerative Energie und Denkmalschutz sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden, denn beides sind öffentliche Belange, in vielen Bundesländern inzwischen in den Landesverfassungen verankert. Wenn Landesdenkmalschutzgesetze nun unter anderem mit der Begründung novelliert oder diskutiert werden, dass Denkmalschutz den Einsatz erneuerbarer Energien nicht behindern dürfe, ist das wenig hilfreich. Denn: Der unter Schutz stehende Bestand wird mit seinen etwa drei Prozent keinen signifikanten Beitrag zur Energiewende leisten können, dafür sind die Flächen zu wenige, der Aufwand ist zu groß. Allerdings ist der Wunsch des einzelnen Denkmaleigentümers, seine laufenden Energiekosten zu reduzieren, ernst zu nehmen.

Es gibt Grundanforderungen an alle Gebäude und Dachflächen, die darüber entscheiden, ob eine Solaranlage technisch oder ökonomisch sinnvoll ist. Hier sind Ausrichtung, Umbauung und Verschattung der Dachflächen entscheidend. Hinzu kommen die Dachneigung und die Statik des Dachstuhls als wichtige Entscheidungskriterien. Legt man nun diese einschränkenden Faktoren zugrunde, wird man feststellen, dass der Beitrag von Sonnenstrom auf Denkmaldächern zur Erreichung der Klimaziele gemessen am Gesamtbedarf marginal ist. Nur ein Bruchteil aller Denkmaldächer wird mit Solaranlagen sinnvoll zu bestücken sein.

Was ist also zu tun? Zunächst einmal ist die Diskussion zu versachlichen. Und ein guter Weg zu finden zur wirklich schnellen und effektiven Erhöhung der regenerativen Energie.

Analysen und Empfehlungen

Hilfreich sind die bereits zahlreich vorhandenen Checklisten, Leitfäden und Handreichungen zu Solaranlagen auf Denkmalen, wie sie etwa einzelne Landesdenkmalämter und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) erstellt haben. Auch die Erfassung von geeigneten Flächen in Solarkatastern, wie sie in einigen Bundesländern schon erfolgt ist, bietet eine gute Entscheidungsgrundlage. Denn klar ist: Photovoltaikanlagen sind genehmigungspflichtig und müssen objektbezogen geplant werden. Denkmalverträgliche Lösungen sind dabei durchaus möglich. Die Solarpotenziale der historischen Altstadt von Idstein zum Beispiel, bislang fast vollständig frei von Photovoltaikanlagen, wurden vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen und der Stadt selbst analysiert. Tatsächlich konnten hier durch die Untersuchung Möglichkeiten für Solarnutzungen im Einklang mit dem Denkmalschutz ermittelt werden. In anderen Fällen wird man zu anderen Ergebnissen kommen. In dem Fall sind Denkmaleigentümer gut beraten, sich an Großanlagen zu beteiligen.

Ablehnung möglich

Aber zunächst einmal wird die erhebliche Beeinträchtigung eines Gebäudes durch Installation einer Solaranlage geprüft. Das Ergebnis kann dazu führen, dass die Genehmigung nicht erteilt wird. Die Gründe hierfür liegen zumeist im originären Sinn und Zweck des Denkmalschutzes: das Denkmal möglichst unversehrt zu erhalten, denn nur so kann es ein authentisches Zeugnis seiner Zeit sein.

Neben gestalterischen Einschränkungen gibt es

konservatorische, statische oder technische Hindernisse für die Installation

einer Solaranlage auf einem historischen Gebäude: Organische Dachdeckungen wie

Holzschindeln oder Reetdächer, statische Auslastungsgrenzen der Dachstühle oder

ähnliche Hürden sind bei Gebäuden mit Geschichte nicht selten. Gerade

Kirchendachstühle können sich mit ihren oft einzigartigen Konstruktionsformen

als ungeeignet darstellen.

Zudem kann eine Photovoltaikanlage die Brandlast erhöhen und damit das Denkmal erheblich gefährden. Und dann ist außerdem immer auch zu berücksichtigen, dass tradierte Materialien der Dacheindeckung aller Voraussicht nach langlebiger sind als derzeit verfügbare technische Lösungen zur Erzeugung von Solarstrom. Möglichkeiten für Denkmale müssen an geeigneter Stelle und mit fachlicher Begleitung entwickelt werden. Nur mit Forschung wird man Wege finden können. Und dann ist es erst sinnvoll, sich dem Denkmalbestand intensiver zuzuwenden.

Gute Aussichten

Es sind durchaus Solaranlagen auf Denkmalen möglich und werden bereits seit Jahren genehmigt – man sieht diese guten Lösungen nicht auf Anhieb und sie verändern den Gebäudeeindruck nicht maßgeblich. Das ist dann der Fall, wenn sie auf einen nicht einsehbaren Teilbereich oder Nebengebäude begrenzt werden. Unter diesen Umständen sind auch additive Module, also Module, die nicht in die historische Dachhaut integriert werden, vorzuziehen. Eine gewisse Zurückhaltung sollte jedenfalls immer walten, sowohl in der Anordnung der Anlage als auch in deren Umfang. Nicht Ertragsmaximierung sollte das Ziel sein, sondern die netzunabhängige Eigenversorgung mit Solarstrom.

Wenn der Installation einer Photovoltaikanlage auf einem Denkmal gravierende Gründe entgegenstehen, so ist dies nicht notwendigerweise das Aus für die Nutzung erneuerbarer Energien. Oft gibt es alternative Aufstellungsorte wie etwa auf nicht denkmalgeschützten Neben- oder Nachbargebäuden, die die Solarzellen aufnehmen können. Und dann gibt es auch größere und damit effizientere Gemeinschaftsanlagen auf unbedenklichen Neubau- und Gewerbeflächen, die mit einer einmalig zu installierenden Technik ganze Quartiere versorgen können.

Für viele Denkmale ist es sicher einfach noch zu früh.

Forschung und Entwicklung machen enorme Fortschritte, es werden sich noch

Lösungen finden.

Julia Greipl

3 Fragen an Dr. Steffen Skudelny, Vorstand Deutsche Stiftung Denkmalschutz

„Die Lebenszeit eines Denkmals ist länger als die einer neuen Technologie“

Die Anbringung von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden ist nach Baurecht verfahrensfrei möglich. Das gilt aber nicht für den unter Schutz stehenden Bestand – nicht jedem Denkmaleigentümer ist das bewusst. Keineswegs bedeutet das aber, dass der Denkmalschutz den Klimaschutz behindert.

Immer mehr Bundesländer novellieren ihre Gesetze zugunsten von regelmäßigen Genehmigungen von Photovoltaikanlagen auf Denkmalen. Wie stehen Sie dazu?

Die Energiepolitik der Bundesregierung setzt auf die zügige Umstellung auf erneuerbare Energien. Die dafür benötigten Flächen sind gigantisch, der Zeitdruck ist hoch. Daher wäre es aus unserer Sicht richtig, nun alle Kräfte auf große Flächen zu richten, um diesen Bedarf decken zu können. Bei den Photovoltaikanlagen halten wir die aktuelle Diskussion für nicht zielführend. Mit nur rund drei Prozent Denkmalbestand im gesamten Baubestand und zudem durchweg kleinteiligen Dachflächen sind Denkmale nicht unbedingt die erste Wahl. Solange nicht zunächst zusammenhängende, geeignete Flächen weitgehend genutzt sind, ergibt es wenig Sinn, sich am Denkmalbestand mit seinen komplexen Anforderungen zu verzetteln. Wir halten es für sinnvoller, die Weiterentwicklung der Technik abzuwarten. Es wird Anlagen geben, die für einen denkmalangepassten Einsatz geeignet sind. So wird man auch an Denkmalen geeignete Möglichkeiten für erneuerbare Energien nutzen.

Unterschiedliche Gesetze, behördenabhängige Genehmigungen, Einzelfallprüfungen – was empfehlen Sie ratsuchenden Denkmaleigentümern?

Zunächst kann man sich umfassend im Netz informieren, zum Beispiel auf den Seiten der Denkmalfachbehörden und der DSD. In der Regel eignen sich im Denkmalbestand vor allem am ehesten untergeordnete Nebengebäude wie Schuppen oder Carports. Davon abgesehen ist die finanzielle Beteiligung an einer Großanlage in jeder Hinsicht effizienter als die Schaffung einer eigenen Anlage. Klar: Die individuelle Autarkie für den Krisenfall scheint momentan nur mit einer eigenen Anlage erreichbar. Denkmaleigentümer wären trotzdem viel besser beraten, sich an Großanlagen zu beteiligen. Dann wäre die Rendite der Investition ungleich höher als eine objektbezogene Einzelanlage.

Der Wunsch, auch als Denkmaleigentümer autark zu sein, ist verständlich. Was raten Sie denjenigen, denen keine Photovoltaik genehmigt werden kann?

Wir gehen davon aus, dass sich regional viele Gemeinschaftsanlagen entwickeln werden, um den Bedarf von Einzelhaushalten abdecken zu können. Auf größeren Flächen wie öffentlichen Gebäuden, Lager- und Fabrikhallen werden sich solche, auch wirtschaftlich effizienteren Modelle mutmaßlich etablieren. Das wäre übrigens eine sehr wichtige Gestaltungsaufgabe für die Politik.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

-

Gemeinsam für die Zukunft 25.03.2019 Denkmal- und Naturschutz Denkmal- und Naturschutz

Im Februar standen in Bayern Tausende Menschen geduldig vor den Meldestellen, um sich für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ einzutragen. In München wand sich die Warteschlange mehrmals vor den Toren des Rathauses. Überwältigende 1,8 Millionen Bürger machten schließlich mit ihrer Unterschrift klar: Es läuft etwas schief im Umgang mit der Natur in Deutschland und es muss Grundlegendes geändert wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wie nehmen sich Denkmale beim Thema Natur- und Klimaschutz aus? Wie nachhaltig ist Denkmalschutz?

-

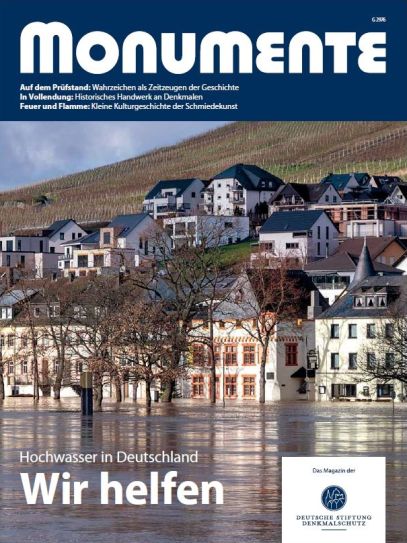

Sanierungs-Pilotprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 08.11.2012 Klimafreundliche Nachkriegsmoderne Klimafreundliche Nachkriegsmoderne

Die Geschäftsstelle der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in der Bonner Schlegelstraße wurde 1954/55 nach Plänen von Sep Ruf als Bayerische Landesvertretung erbaut. Sie ist ein typisches Denkmal der Nachkriegsmoderne. Im Rahmen eines Pilotprojekts für die Bauten der 1950er-Jahre möchte die Stiftung ein Gesamtkonzept zur nachhaltigen Sanierung ihres Hauses entwickeln, das auf andere Nachkriegsbauten übertragen werden kann.

-

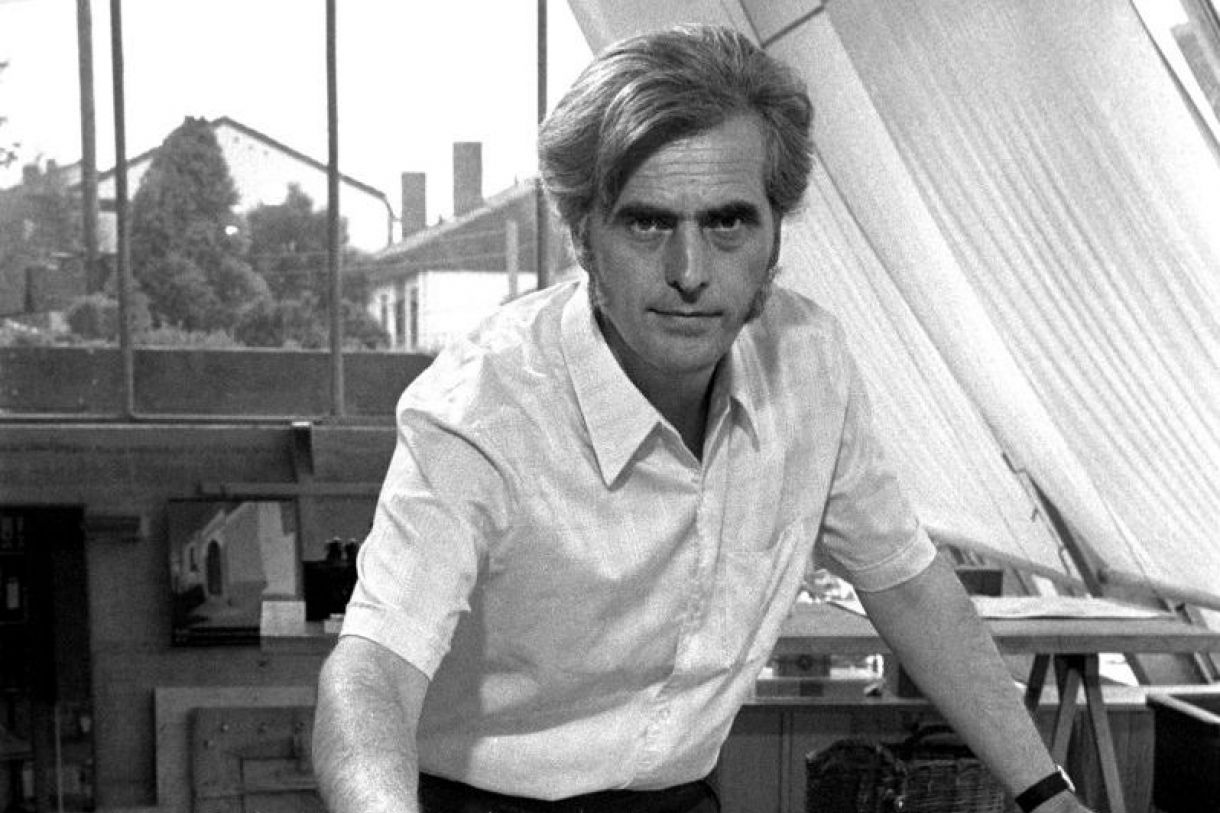

Ökologisches Bauen: Frei Otto 07.07.2020 Die Natur als Vorbild Die Natur als Vorbild

Er war ein Pionier des ökologischen Bauens: der Architekt und Architekturtheoretiker Frei Otto (1925-2015). Nach dem Prinzip von Spinnennetzen, Seifenblasen und Blattstrukturen entstanden seine Bauwerke - wie die Multihalle von Mannheim.

Service

Newsletter

Lassen Sie sich per E-Mail informieren,

wenn eine neue Ausgabe von Monumente

Online erscheint.

Spenden für Denkmale

Auch kleinste Beträge zählen!

0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar!

Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten

© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn

Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz