Denkmalarten Wohnhäuser und Siedlungen Streiflichter Material Menschen für Monumente Restaurierungstechniken Ausgabe Nummer April Jahr 2023 Denkmale A-Z N

Denkmalschutz ist nachhaltig

Tradition hat Zukunft

Gegenwärtig sind viele Bauaufgaben zu bewältigen. Zudem wartet ein sehr umfangreicher Baubestand auf seine Instandsetzung. Hier setzt die nachhaltige Denkmalpflege an.

Lesen Sie auch unseren Artikel rund um Photovoltaik und Denkmalschutz.

Mehr als 700 Jahre ist die Geschichte von Altfresenburg schon alt. Man ahnt es kaum, beim Anblick des klassizistischen Meisterwerks bei Bad Oldesloe. Doch beim Ortstermin auf Gut Altfresenburg soll es nur am Rande um die Geschichte des Gutes gehen. Nachhaltigkeit und Denkmalschutz, das ist das Thema. Ausgerechnet Nachhaltigkeit – ein Thema, über das man alles zu wissen glaubt. Weil dieser Begriff fast inflationär verwendet wird. Das aber wird dem wichtigen Gedanken dahinter nicht gerecht. Es gibt eine präzise moderne Definition, entwickelt 1987 von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung und veröffentlicht im sogenannten Brundtland-Bericht: „Nachhaltig ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“

Diese heutige Generation – sie braucht Wohnraum. So

dringend, dass die Bundesregierung im Koalitionsvertrag 2021 den Bau von

400.000 Wohnungen jährlich festgelegt hat. Dieses Ziel wurde zwar schon 2022

nicht erreicht, aber möglicherweise ist das auch gut so. Denn zahlreiche

Studien kommen zu dem Ergebnis, dass etwa 350.000 Wohnungen durch Umnutzung und

Umbau entstehen könnten. Wo nun könnte man nachhaltiger, also auch mit Blick

auf künftige Generationen, ansetzen als bei der Revitalisierung von

Bestandsbauten? Und weiter gefragt – schließen Nachhaltigkeit und Denkmalpflege

einander aus?

Auf Gut Altfresenburg beantworten die Eigentümer Astrid Kühl

und Martin Reitzig diese letzte Frage sehr entschieden mit Nein. Ihr Herrenhaus

ist eines der frühen Werke des dänischen Architekten Christian Frederik Hansen

aus dem Jahr 1791. Ein bestechender Entwurf, der mit einer überschaubaren

Palette an Baustoffen auskommt.

Aus der Vergangenheit für die Zukunft

„Hansen war berühmt dafür, dass er viel recycelt hat“, erklärt Astrid Kühl, die mit ihrem Mann das Gut 2016 erworben hat. Bauteile aus dem barocken Vorgängerbau hat der Architekt weiterverwendet. Es wäre ihm kaum in den Sinn gekommen, intakte Baustoffe zu ersetzen. „In der Unterdielung fanden wir die Bretter ehemaliger Deckenverkleidungen“, ergänzt Martin Reitzig. Überhaupt seien in jener Zeit beim Hausbau nur zehn, fünfzehn verschiedene Materialien zum Einsatz gekommen. Ist das schon nachhaltig? Oder ist das eher den Umständen geschuldet? Mit solchen Fragen beschäftigen sich die Eheleute, sie nähern sich dem Gut mit sehr viel Respekt. „Die hatten vor 200 Jahren so viel Sinn für Ästhetik. Wer sind wir, dass wir das ändern“, fragt Kühl eher rhetorisch.

Raum für Raum versuchen sie, auch mit jungen Erwachsenen aus

dem Bundesfreiwilligendienst, den bauzeitlichen Zustand wieder herauszuarbeiten

und für eine Büronutzung herzurichten. Mit Materialien, wie sie im 18.

Jahrhundert verwendet wurden – oder wie sie dem heutigen ökologischen Standard

entsprechen: mit reinen Kalkputzen und ohne Lacke, mit Leim- und Kalkfarben,

die Dichtungen aus Hanf und Holzfaser. Dass die bewusste Auswahl der

Materialien keinen Rückfall in vorindustrielle Zeiten bedeutet, beweisen die

Bauherren auch mit den vielen Kilometern an verwendeten Kabeln: Sie haben sich

für halogenfreie Kabel entschieden, also ohne PVC, Fluor oder Brom. Damit haben

Sie nicht nur die Entsorgung durch künftige Nutzer im Blick, sondern senken das

Risiko einer irreversiblen Kontaminierung des Gebäudes im Brandfall

substanziell. Die Kernidee von Nachhaltigkeit lässt sich kaum besser

demonstrieren. Kühl ergänzt: „Wir haben früher gedacht, es reicht schon,

Dispersionsfarbe mit Blauem Engel zu verwenden.“

Nachhaltige Denkmalpflege ist viel komplexer. Sie hat bestenfalls eine lange Bestandserhaltung zum Ziel und erfüllt damit gleichzeitig das Vorsorgeprinzip für künftige Generationen aus der Nachhaltigkeitsdefinition von 1987. Kühl und Reitzig beschränken sich zudem auf ein sinnvolles Minimum der Maßnahmen. Wie beispielsweise beim Muschelkalkputz der Fassaden aus den 1960er Jahren: Ökologisch – und im Übrigen auch ökonomisch – vertretbar erscheint den Bauherren derzeit lediglich die Ausbesserung der schadhaften Stellen. Und nicht etwa eine komplette Erneuerung. Das ist ressourcenschonend, in jeder Hinsicht.

„Bestandsgebäude künden von den Leistungen derjenigen, die sie geplant, gebaut, umgebaut und gepflegt haben, während sie zugleich auch Zeugnis vom Leben früherer Nutzer und Nutzerinnen geben“, so steht es im aktuellen Baukulturbericht der Bundesstiftung Baukultur.

Viel Substanz erhalten

Als ein Ehepaar aus Erlangen 2016 den Riegelhof in Bamberg erwarb, um ihn zu Wohnungen umzubauen, war die Ressourcenschonung ihr Leitgedanke. Bei dem Gebäudeensemble mitten im Weltkulturerbe Bamberg handelt es sich um sechs Häuser aus unterschiedlichen Zeiten – das älteste aus dem 15., das jüngste aus dem frühen 20. Jahrhundert. Als klosterähnliche Niederlassung von Frauen wurde der Hof erstmals 1365 erwähnt. Seit dem 17. Jahrhundert befindet sich die Anlage in Privathand, ab 1718 gab es dort eine Brauerei mit einer Gaststätte. Als Wohngebäude wurde der Komplex dann seit 1953 genutzt, zuletzt verfiel er jedoch ungenutzt. Allein schon mit dem Erwerb dieses bedeutenden und immer wieder angepassten Ensembles und der Schaffung von Wohnraum für immerhin 13 Parteien hätten die Bauherren einen relevanten Beitrag zum nachhaltigen Bauen geleistet. Die Alternative hätte auch ein Neubau vor der Stadt sein können. Mit ihren Architekten waren sie sich einig, dass sie zudem möglichst nachhaltig sanieren wollten.

Und so betritt man eines der Häuser durch eine alte Holztür, die sorgfältig aufgearbeitet wurde. Auch die Fenstergewände aus Sandstein wurden lediglich gefestigt und ausgebessert, nur einzelne Stellen ausgetauscht. „Unsere Bauherren wollten ausdrücklich nachhaltig sanieren, so viel wie möglich erhalten“, erzählt Anne Pastuschek-Bartl aus dem Planer-Team. Und so haben sie immer wieder gerungen – um die geeignete Lösung. Und die sah im Falle der Fachwerkwände so aus: Holz und Gefache wurden instand gesetzt, sanft begradigt, wo die Setzungen zu deutlich waren. In eine Egalisierungsschicht aus Lehm wurde zunächst eine Dämmung aus Schilfrohrmatten eingedrückt.

Darauf wurden Heizschlingen angebracht, mit Lehm verputzt

und mit Kalkfarbe gestrichen, „obwohl klar war, dass die Mieter der Wohnungen

keinen Nagel, keine Schraube in die so beheizten Wände bringen dürften“, sagt

Pastuschek-Bartl. Und wie finden die Mieter das? „Ist doch schön, dass wir

keine Heizkörper haben“, sagt Hanna Jenne, die mit ihrer Familie zu den ersten

Bewohnern zählt. „Schon von Anfang an haben wir gemerkt, wie wohlig das Klima

ist. Und obwohl es ja gerade erst saniert war, hat es gar nicht künstlich oder

nach Chemie gerochen“, sagt sie und schwärmt davon, wie angenehm die Wärme aus

der Wand ist. Und Planer Frank Forkel ergänzt, dass die Wandtemperierung

außerdem günstig für die Erhaltung des Fachwerks sei, weil sie Feuchtigkeit

entgegenwirke.

Einige Methoden der nachhaltigen Denkmalpflege sind schon länger erprobt, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hat sie in einer Broschüre zusammengestellt. Neben der Wanddämmung mit Schilfrohr gehört dazu auch die Dach- und Bodendämmung mit ökologischer Zellulose, gewonnen aus recyceltem Zeitungspapier ohne Bleifarben. Eine nachwachsende Ressource, zumindest, solange noch Zeitung gelesen wird. Neues, Altes wird (wieder-)entdeckt werden müssen. Macht das nicht gerade den Beruf der Planer und Ausführenden, der Architekten, Ingenieure und Handwerker interessant? Aus dem Bestand könne man Inspiration schöpfen, konservativ und innovativ zugleich sein. So ermunternd formuliert es die Bundesstiftung Baukultur. Und so normal müsste es eigentlich wieder sein, Materialien zu sichern und weiterzuverwenden. So war es in vorindustriellen Zeiten immer schon, im Wesentlichen bis ins 19. Jahrhundert, als man bewusst mit dem Nicht-Weiternutzen anfing, getrieben von einer Lust auf Neues. Davor war es pure Notwendigkeit, nachhaltig zu bauen und zu erhalten. Gebäude abzureißen verbot sich aus vielfältigen Gründen.

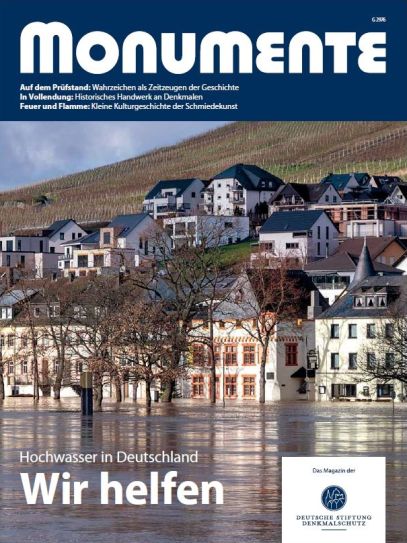

Die Reparaturfähigkeit geschädigter Gebäude: Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Schüler beschäftigen sich mit regionalen Baustoffen und deren Beschaffenheit im Rahmen eines denkmal aktiv-Projekts der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Dabei erfahren sie, wie Gebäude widerstands- und gleichzeitig reparaturfähig gemacht werden können. Das ist eine zentrale Forderung der Europäischen Kommission.

Bei der Vorstellungsrunde im Innenhof sind sie noch etwas zurückhaltend: elf Schüler aus dem Leistungskurs Chemie mit ihrer Lehrerin Maria Reiner vom Are-Gymnasium. Sie sind nach Bad Neuenahr-Ahrweiler in die Oberhutstraße gekommen, um sich das Haus der Familie Tils genauer anzusehen. Im vergangenen Herbst wurden dort Lehm- und Gesteinsproben entnommen, die sie untersucht haben.

Im Labor ihres Fachpartners, der Universität Koblenz, und hier vor Ort wollen sie herausfinden, welche Veränderungen an der Bausubstanz die Flut mit sich brachte und mit welchen Baustoffen sich die geschädigten Häuser instand setzen lassen können.

Ob sich die jungen Leute im Klaren sind, dass sie damit zu Vorzeige-Europäern geworden sind? Dass sie einen Beitrag leisten zum Green Deal der Europäischen Kommission, in dem das Recht auf Reparatur festgeschrieben ist? Diese eher wirtschaftspolitisch ausgerichtete Vereinbarung hat die Kommission um den kulturellen Aspekt erweitert und ihn Neues Europäisches Bauhaus (NEB) genannt.

Es geht, sehr grob zusammengefasst, um attraktive, inklusive und – für die Denkmalpflege ist das besonders interessant – nachhaltige Orte: „Beispielsweise sollten Wiederverwendung, Aufbereitung, Verlängerung der Lebensdauer und Umbau bestehender Gebäude, wo immer dies machbar ist, den Vorzug vor Neubauprojekten erhalten“, so steht es in der Mitteilung der Kommission.

In Ahrweiler ergreift Svea Thiemann als Erste das Wort und

erklärt zusammen mit Liam Caspary und Patrick Heinrich sehr anschaulich, wie

sie Holz, Lehmziegel und Reste von Kalkputz des Hauses in der Petrischale

Feuchtigkeit ausgesetzt haben. Materialien, die mit regulärer Feuchtigkeit

eigentlich gut zurechtkommen.

Aber die jungen Leute haben längst verinnerlicht,

dass Wetterbedingungen immer weniger vorhersehbar werden. Im Rahmen ihres

denkmal aktiv-Projektes suchen sie daher nach Antworten – und kommen damit

einer weiteren Forderung des NEB nach: „Wiedergewonnene und erneuerbare

Materialien sollten von allen Disziplinen besser anerkannt werden und Teil der

Design-Paradigmen werden. Die Verwendung nachhaltig hergestellter und

beschaffter naturbasierter Baustoffe wie Holz, Bambus, Stroh, Kork oder Stein

sollte verbessert werden.“

Schulprojekte wie dieses sensibilisieren für die beschriebenen Aufgaben in vorbildlicher Weise. Es ist ermutigend zu sehen, dass sich Jugendliche, deren Schule zwischenzeitlich in Containern untergebracht ist und die zum Teil selbst ihr Zuhause verloren haben, sachlich und sehr konkret mit der gebauten Umwelt auseinandersetzen – und mit ihrer Zukunft.

Umbau ist eine alte Kulturtechnik

Haben gelungene Beispiele wie jene in Bad Oldesloe und in Bamberg nicht Nachahmungspotenzial? Aus Sicht der Denkmalpflege zweifellos. Es ist eine Frage der Abwägung. Unter dem Aspekt der Energieeffizienz im Betrieb kann in der Regel selbst ein instand gesetzter Altbau nicht mit dem Neubau mithalten. Heute muss die Frage nach der Gesamtbilanz eines Baus gestellt werden. Denn was es schon gibt, muss nicht mehr energieaufwendig hergestellt und transportiert werden. Herstellungsbedingte Emissionen werden vermieden, zudem ist der Verbrauch von Rohstoffen bei der Ertüchtigung erheblich geringer als beim Neubau. Darin liegt die Stärke des Baubestands.

Nun mag man einwenden, dass die Wiederbelebung eines Guts

oder die Schaffung von Wohnraum im Weltkulturerbe nur Tropfen auf den vom

Klimawandel erhitzten Stein seien. Doch es sind zunehmend große Bürodenkmale

des 20. Jahrhunderts in den Großstädten, die sinnvoll weitergenutzt werden. Das

Dreischeibenhaus in Düsseldorf erhielt gut 50 Jahre nach seiner Errichtung

nicht nur eine denkmalgerechte Sanierung, sondern wurde auch energetisch modernisiert.

In Frankfurt-Niederrad bleiben die Olivetti-Türme von Egon Eiermann aus dem

Jahr 1972 erhalten und werden weitergenutzt.

In Hamburgs City Nord haben sich Immobilieninvestoren nicht etwa für einen Büroneubau entschieden. Dort wird derzeit das denkmalgeschützte Arne-Jacobsen-Haus energetisch und denkmalgerecht revitalisiert. In München wird gerade um die Rettung und sinnvolle Weiternutzung des Siemens-Hochhauses als Gewerbefläche gerungen, wobei Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen soll. Man braucht den Verantwortlichen wohl kaum zuzurufen: Der Erhalt des bestehenden Gebäudes ist an sich schon ein wichtiger Beitrag zur Einsparung von Ressourcen. Und die Beispiele ließen sich im gesamten Altbaubestand fortsetzen mit den vielen großen Zweckbauten, mit denen sich deutsche Kommunen in der Nachkriegszeit zugebaut haben und deren Zukunft vielerorts gerade verhandelt wird.

Es steckt noch viel mehr als die sogenannte graue Energie in

Denkmalen und Bestandsbauten: Geschichte, Wissen, Tradition, Identifikation,

Ästhetik, Ortsspezifisches. Wenn solche Merkmale zunehmend als goldene Energie

bezeichnet werden, macht das deutlich, warum unser baukulturelles Erbe so

erhaltenswert ist. Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der DSD, findet: „Denkmale

haben alle die Eigenschaften, die die Menschheit heute braucht.“ Und im Sinne

der zitierten Nachhaltigkeitsdefinition wäre zu ergänzen: Gepflegte Denkmale

haben zusätzlich die Eigenschaften, die auch künftige Generationen brauchen

werden.

Julia Greipl

Werden auch Sie zum Denkmalschützer, denn Denkmalschutz ist nachhaltig!

Auch kleinste Beträge zählen!

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

-

Denkmalpflege aktuell: Bauen im Bestand 13.01.2022 Denkmalpflege, die das Klima schützt Denkmalpflege, die das Klima schützt

Bauen im Bestand als Mittel zur Klimarettung wird immer wichtiger und betrifft naturgemäß auch Denkmale – zwei Architekten in Lübeck wissen, wie es geht.

-

Gemeinsam für die Zukunft 25.03.2019 Denkmal- und Naturschutz Denkmal- und Naturschutz

Im Februar standen in Bayern Tausende Menschen geduldig vor den Meldestellen, um sich für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ einzutragen. In München wand sich die Warteschlange mehrmals vor den Toren des Rathauses. Überwältigende 1,8 Millionen Bürger machten schließlich mit ihrer Unterschrift klar: Es läuft etwas schief im Umgang mit der Natur in Deutschland und es muss Grundlegendes geändert wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wie nehmen sich Denkmale beim Thema Natur- und Klimaschutz aus? Wie nachhaltig ist Denkmalschutz?

-

Die energetische Modernisierung von Baudenkmalen 08.11.2012 Klimaschutz hilft sparen Klimaschutz hilft sparen

Zunächst nahm Emma Jacobs nur einen muffigen Geruch wahr. Wenige Wochen später sah sie die ersten schwarzen Ablagerungen in den Ecken ihres Wohnzimmers. Ein Fachmann bestätigte ihre Befürchtungen: In den Räumen ihres Fachwerkhauses hatte sich Schimmel gebildet. Er war entstanden, weil Familie Jacobs die Wände mit Styroporverbundplatten nachträglich gedämmt und diese mit Raufasertapete sowie einer kunststoffhaltigen Dispersionsfarbe zusätzlich beschichtet hatte.

Service

Newsletter

Lassen Sie sich per E-Mail informieren,

wenn eine neue Ausgabe von Monumente

Online erscheint.

Spenden für Denkmale

Auch kleinste Beträge zählen!

0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar!

Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten

© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn

Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz