Denkmalarten Kleine und große Kirchen Denkmale in Gefahr Menschen für Monumente Restaurierungstechniken Ausgabe Nummer Dezember Jahr 2022 Denkmale A-Z H

Denkmal in Not: Die Kapelle des Wasserschlosses Hemsendorf

"Ein Haus Gottes, das muss doch offen sein!"

Nach den Elbhochwassern haben sie das Wasserschloss Hemsendorf Raum für Raum wieder hergerichtet. Die größten Herausforderungen sind nun von Ines und Uwe Köhler in der Kapelle zu bewältigen. Dafür wird die Familie viel Hilfe brauchen.

Genau genommen ist ihre Tante schuld an allem. Deren Mietwohnung befand sich in einem Schloss, und Ines Köhler verbrachte ihre Nachmittage am liebsten dort. Die alten Mauern faszinierten das kleine Mädchen, und die Liebe zu Schlössern und Kirchen ließ sie nicht mehr los. Heute bewohnt die Mutter von drei erwachsenen Kindern selbst ein Schloss, vor 20 Jahren haben sie und ihr Mann Uwe Köhler es gekauft.

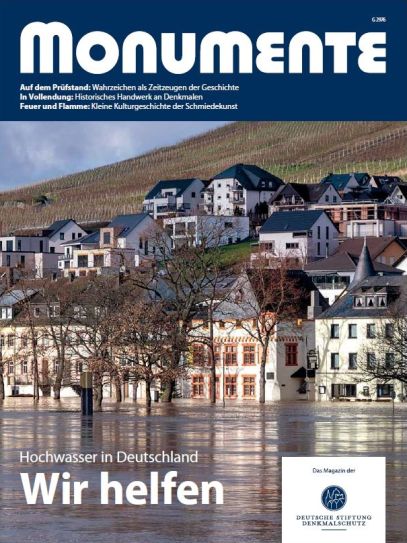

Als freiwillige Fluthelfer waren sie im August 2002 aus Hessen gekommen, um nach dem verheerenden Elbhochwasser in der alten Heimat in Sachsen-Anhalt zu helfen. Und sie blieben als Schlossbesitzer: Das Wasserschloss Hemsendorf in Jessen, 20 Kilometer südöstlich von Lutherstadt Wittenberg, wurde völlig unerwartet zum neuen Lebensmittelpunkt ihrer Familie. „Erfolg kommt von Mut und Ausdauer, das hat mir mal ein Bekannter gesagt“, erzählt Ines Köhler. Man glaubt ihr sofort, wie viel Ausdauer sie und ihre Familie haben – und wie viel Mut es kostete, im März 2003 die Unterschrift unter den Kaufvertrag zu setzen.

1380 wurde Hemsendorf als Lehen erstmals erwähnt. Für die Gegend ungewöhnlich ist die vierflügelige, nahezu quadratische Anlage. Die Liste der Besitzer, Bewohner und Besucher ist lang, ihre Bedürfnisse, die Gebäude umzubauen und zu verändern, haben der Qualität des Bauwerks keinen Abbruch getan. Auch die zahlreichen Hochwasser von Elster und Elbe bedrohten das Schloss, zerstörten es aber nicht. Im Gegenteil – im August 1888 brachten die umliegenden Bauern ihre Tiere in den Innenhof in Sicherheit. Und die Geschichte wiederholte sich, als 2002 das Technische Hilfswerk seine Container hier aufbaute und 2013 wertvolles landwirtschaftliches Gerät im Hof trocken stand, während das Wasser drumherum tagelang nicht abfließen konnte.

„Das Schloss liegt minimal höher als der Rest des Dorfes“, erzählt Jens Andrä, ein Nachbar, der von der Bedeutung des Schlosses für die Gegend überzeugt ist. „Wenn ich mir überlege, was hier schon um 1400 war, macht mich das ehrfürchtig.“ Und ihn beeindruckt „was hier seit 2003 passiert ist, das ist enorm. Das kann man gar nicht genug schätzen“, ergänzt er.

Hochwasser und Zerstörungen

Um den Versuch dennoch zu unternehmen, muss man etwas ausholen. 1994 war der letzte Nutzer des Schlosses, ein Kindergarten, ausgezogen. Seitdem stand das Schloss leer, ein Verein übernahm 1998 Verantwortung, „bis sich ein Käufer finden“ würde. So stand es in der Satzung. Vorher hatten schon Übersiedler und ein Konsum-Markt ihre Spuren hinterlassen. Spuren, die die Köhlers fast alle behutsam, Raum für Raum zurückbauen konnten. „Manchmal ist es gut, wenn man nicht viel Geld hat. Dann hat man mehr Muße, mal zu schauen, was hier eigentlich war“, sagt Uwe Köhler.

Für die Beseitigung der schlimmsten Schäden aber, dafür wird die Familie noch viel Geld brauchen – und weiterhin einen langen Atem. Es ist immer noch ungeklärt, was genau auf wessen Veranlassung hin passiert ist. Tatsache ist jedoch, dass an jenem 17. Juni 1954 die Kapelle, in der bis dahin die Gemeinde Hemsendorf regelmäßig Gottesdienst feierte, von Menschenhand mutwillig und gewaltsam zerstört wurde. Ihre Fenster wurden eingeschlagen, die Ausstattung wurde weggeschafft. Keiner der Bewohner – die Siedler im Schloss, die Menschen im Dorf – wollte etwas gesehen haben. Keine Suche in Archiven hat bislang zu einer zufriedenstellenden Antwort auf die Frage nach dem Grund für die Verwüstungen geführt.

Und deren Beseitigung gehen Ines und Uwe Köhler jetzt, nachdem sie bereits 2008 mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz die Fenster erneuert haben, gemeinsam mit ihrer denkmalerfahrenen Berliner Architektin Professor Mara Pinardi an. Deren Gutachten sieht die Rettung der 1533 erstmals erwähnten „Capelle“ von oben vor. Wenn Lieferengpässe und Kostenexplosion es erlauben, kann das Dach bis Mai 2023 neu eingedeckt sein.

Sodann folgt die Sanierung der Balkenköpfe im Inneren sowie der Austausch der durch Schädlinge und Feuchtigkeit beschädigten Deckenbalken und Sparren. „Parallel zu den Bereichen, die nie ertüchtigt wurden, müssen wir auch bei den alten Sanierungen von 2002, die die Gemeinde als Notsicherung veranlasst hatte, nacharbeiten“, sagt Pinardi. Sie wird die Balkenköpfe so sanieren lassen, dass Luft zirkulieren kann. Nur auf diese Weise könne sie verhindern, dass das Gebälk wieder derart durchfeuchtet werden kann.

Seit einem Jahr geschlossen

Gut vorbereitet also betritt man die Kapelle, die noch zum Tag des offenen Denkmals® 2021 geöffnet war, dann aber wegen akuter Gefahr geschlossen werden musste. Putz- und Farbreste an den Wänden, auffallend vor allem das kräftige Rot in den Fensterlaibungen, Ochsenblut. Der Blick geht direkt an die Decke, von der man weiß, dass sie auseinanderklafft. Zusammen mit ihren guten Schlossgeistern, dem Ehepaar Nadine und Thomas Hanke, und zahlreichen weiteren Helfern haben Köhlers immer wieder Holzbalken aus Abrisshäusern gerettet und mit einer Seilwinde so unter besonders gefährdete Bereiche angebracht, dass die Kapellendecke an einigen Stellen wenigstens notdürftig gehalten werden konnte.

Ort der Andacht und Geschichte

Aber nicht nur das, sie alle wollen den sakralen Raum auch jetzt nicht als Baustelle sehen. „Ich wäre so froh, wenn die Kapelle wieder für jeden da wäre. Es ist ein Haus Gottes, das muss doch offen sein“, sagt Nadine Hanke. Sie habe schon viele gute Gespräche geführt, mit Besuchern, denen sie immer die Tore geöffnet hat, die nicht aus Neugierde, sondern aus ernsthaftem Interesse kämen. Fotos und Vitrinen mit Fundstücken bezeugen die Geschichte, Kerzen und Blumen verleihen dem Raum eine festliche Aura und auf einem Tisch mit weißem Tuch, da, wo einst ein beeindruckender Holzaltar gestanden hat, stehen ein Kruzifix und Kerzenleuchter.

Überlassen von den Nachfahren der Familie von Hülsen, Schlossherren im 19. Jahrhundert. Noch ein Zeugnis vergangener Zeiten halten Ines und Uwe Köhler mit ihren Mitstreitern in Ehren: die letzte Ruhestätte der Familie von Roebel. Acht Mitglieder wurden hier im 17. und 18. Jahrhundert beigesetzt. Die zerbrochene Grabplatte mit dem prächtigen Wappen haben Köhlers restaurieren lassen und sorgfältig eingesetzt.

Seit 2002, seit der Notsicherung nach dem Elbhochwasser, hat keiner mehr das Deckenfresko erblickt. Bretter fixieren die bröckelige Stuckdecke an den noch verbliebenen Schilfmatten. Familie Köhler und ihr Restaurator Tom Zimmermann können nur ahnen, wie es darunter aussehen wird. Einige alte Aufnahmen haben sie in der Kapelle ausgestellt: Es ist ein blauer Himmel mit bauschigen, weißen Wolken. Sie umrahmen einen hellen Strahlenkranz, darin das göttliche Dreieck, die „Sancta Trinitas“ – Gott im Himmel. „Unter dieser wunderschönen Freske werden wir wieder singen, alle zusammen, jeder ist willkommen und voller Freude: in Excelsis Deo. Daran glaube ich fest“, sagt Ines Köhler zum Abschied. Und man hat keinen Zweifel, dass das gelingen wird. Mit Mut und Ausdauer.

Julia Greipl

Wasserschloss Hemsendorf

Wasserschloss 1

06917 Jessen (Elster)

Hemsendorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Jessen an der Elster und liegt gut 20 Kilometer südöstlich von Lutherstadt Wittenberg.

SPENDENCODE

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, die Schlosskapelle Hemsendorf zu retten!

Auch kleinste Beträge zählen!

So können Sie bei den aktuellen Maßnahmen helfen:

10 Biberschwanzziegel: 20 €

Balkenkopf – Teilstück á 10 cm: 60 €

Dacheindeckung pro 1/2 qm : 100 €

Sanierung eines Balkenkopfs: 500 €

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

-

Fachwerkkapelle zu Niedereisenhausen 08.11.2012 Die Kirche im Dorf lassen Die Kirche im Dorf lassen

Die Kapelle des alten Dorfes Niedereisenhausen im Tal der Perf steht seit Jahren leer. Nur in Teilen restauriert, ist besonders ihr Innenraum in beklagenswertem Zustand. Damit teilt sie das Schicksal vieler traditionsreicher Sakralbauten auf dem Lande. Ihre Erhaltung und künftige Nutzung war Thema der Tagung "Kirchen im Dorf lassen. Erhaltung und Nutzung von Kirchen im ländlichen Raum", die vom 7.-9. April 2011 in Marburg/Lahn stattfand. Organisiert hatte sie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger und das Marburger EKD-Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart. Während der ganztägigen Exkursionen im Rahmen der Tagung gab es die Gelegenheit, unterschiedliche Beispiele des bürgerlichen und kommunalen Engagements für die Bewahrung der Gotteshäuser kennenzulernen. Eines der beispielhaften Projekte einer Nutzungserweiterung ist die genannte Fachwerkkapelle zu Niedereisenhausen in der hessischen Gemeinde Steffenberg.

-

Die Kapelle der Einsiedelei von Lengenbeck 12.11.2020 Klausners Waldfrieden Klausners Waldfrieden

Am Rande eines Waldwegs beschattet, gleichsam bewacht und umhegt von hohen Fichten und Buchen, fragil indes und fast gebrechlich: die Klausenkapelle von Lengenbeck

-

Entreißen Sie eine Kapelle dem Vergessen! 11.07.2016 Überwucherte Erinnerung Überwucherte Erinnerung

Die Grabkapelle von Eduard Rudolph Jahn (1816-90) im mecklenburgischen Klein Vielen bei Neustrelitz soll nach der Restaurierung touristischer Anziehungspunkt werden.

Service

Newsletter

Lassen Sie sich per E-Mail informieren,

wenn eine neue Ausgabe von Monumente

Online erscheint.

Spenden für Denkmale

Auch kleinste Beträge zählen!

0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar!

Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten

© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn

Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz